科学家揭秘遇热收缩的下一代锂电池正极材料 助锂电池“返老还童”

中国科学院宁波材料技术与工程研究所等在下一代锂电池高比容量富锂锰基正极材料研究方面取得突破性进展。研究发现,这种正极材料在受热时会“收缩”,而这种“收缩”行为可以帮助老化的电池恢复电压,实现电池“返老还童”。这为开发更智能、更耐用的下一代锂电池提供了全新思路。要更大限度地提高电动汽车和电动航空器等的续航里程,必须发展下一代高比能锂电池技术。因此,发展高比容量

科研人员研发出高各向异性导热石墨烯复合材料实现光电热协同控冰

中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所王振洋团队根据“3D打印结构设计-激光界面工程-跨尺度性能调控”设计思路,开发出具有高各向异性导热比、高光热/电热转换效率兼具良好疏水性和机械性能的石墨烯/聚合物复合材料双层结构。为利用石墨烯片的各向异性导热性能,研究采用双喷嘴熔融沉积成型3D打印技术,实现了石墨烯定向排列,设计了石墨烯增强热塑性聚氨酯与纯热塑性聚氨

我国成功构建地月空间三星星座

由中国科学院A类战略性先导科技专项“地月空间DRO探索研究”部署研制的DRO-A/B两颗卫星,在抵达并驻留地月空间“远距离逆行轨道”(Distant Retrograde Orbit,简称DRO)后,已与先前发射的DRO-L近地轨道卫星建立起星间测量通信链路。这标志着我国已成功构建国际首个基于DRO的地月空间三星星座,并取得多项原创性重要成果,为我国开发利用

DRO

2025.04.16

研究开发出合成氨的高效氰胺金属化合物电催化剂

金属氰胺化合物是有机-无机复合化合物体系。相比于O2−无机阴离子,准线型[NCN]2−作为有机阴离子功能基元,增加了金属氰胺化合物晶体结构的空旷度;长链结构的[NCN]2−能够调控金属位点电子离域性和配位环境。因此,金属氰胺化合物的这一特定结构可能出现氧化物中未观察到的独特电化学性质。这一特点可激发新的研究方向,并可为未来的电催化系统开发性能优越的新型催化剂

14.0特斯拉大口径高场通用超导磁体研制成功

近日,中国科学院电工研究所研制出大口径高场通用超导磁体。磁体内孔直径164毫米、最高磁场强度14.0特斯拉。经测试,磁体达到预期技术目标,并且运行稳定。大口径高场通用超导磁体是大科学装置、高性能科学仪器、高端医疗装备、工业与特种装备等应用领域的重要设备。磁体提供的大空间高磁场环境可用于定向凝固/磁拉单晶等大块新材料制备、生物医学和物理化学研究、磁分离/感应加

研究发现基于超氧阴离子的过氧化氢酶催化机制

过氧化氢酶是普遍存在于自然界的血红素铁酶。过氧化氢酶活性主要是分解H2O2,产生H2O和O2,以保护生物体不被过氧化氢毒害。当前,过氧化氢酶的主要研究方向为H2O2的分解机制及其生理功能研究,但过氧化氢酶的O2的代谢利用机制未见报道。有研究发现,过氧化氢酶EasC利用O2催化麦角生物碱核心骨架四并环结构中C环合成时不需要额外添加NADPH等还原剂,推测其可能

革命性聚氨酯粘合剂将改变塑料回收利用的方式

用于粘贴标签的传统粘合剂通常会留下残留物,阻碍塑料的回收和再利用。最近的一项研究重点介绍了一种新型粘合剂,它可以在处理前从塑料瓶和包装上干净地去除,从而有可能提高再生塑料的质量。雷丁大学化学系的研究人员开发了一种聚合物粘合剂,它在接触碱性或碱性溶液时会溶解。这使标签在使用过程中保持牢固附着,但在回收过程中易于去除,从而减少污染并提高可回收性。该研究的主要作者

粘合剂

2025.02.24

科研人员开发出新型双金属有机框架/氧化石墨烯复合膜

盐湖卤水是获取锂资源的重要途径之一。卤水成分复杂,Mg2+和Li+水合离子半径相似,且镁锂分离难度大。膜分离技术可通过精细调控膜的孔径和表面化学性质,实现对特定离子的选择性分离。但是,膜的稳定性、耐腐蚀性以及长期使用后的性能衰退成为膜分离技术应用的难题。针对上述问题,中国科学院青海盐湖研究所开发出新型双金属有机框架(MOF)/氧化石墨烯(GO)复合膜,以提高

研究破解耳蜗听觉毛细胞发育“基因密码”

1月31日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心刘志勇研究组在《科学》(Science)上在线发表了题为Casz1 is required for both inner hair cell fate stabilization and outer hair cell survival的研究论文。该研究报道了锌指转录因子Casz1在听觉毛细胞命运稳定与生存维

研究发展出自噬驱动的细胞膜蛋白靶向降解技术

靶向蛋白降解是新的药物研发策略。这一策略利用细胞自身的降解机制,实现对特定蛋白质的选择性清除,在解决传统药物难以触及的“不可成药靶点”方面展现了潜力。位于细胞表面的细胞膜蛋白,广泛参与细胞识别、物质运输、信号转导等生命活动,是重要的药物研发靶点。近年来,针对细胞膜蛋白,涌现出以LYTAC和AbTAC为代表的靶向降解技术。这些技术的基本原理是构建双功能分子,实

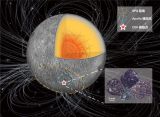

嫦娥六号月壤样品揭示首个月球背面古磁场信息

12月20日,中国科学院专家利用嫦娥六号采回的月球背面样品做出的又一项创新成果刊登在《自然》(Nature)上。研究团队通过分析样品中记录的约28亿年前的磁场信息,发现月球磁场强度可能在该时期发生了反弹,与先前认为的月球磁场在约31亿年前急剧下降且一直处于低能量状态不同。这是人类得到的首个月背古磁场信息,为我们认识月球磁场演化过程提供了关键锚点,进而为“月球

磁场强度

2024.12.20

科研人员发展出新型聚合物半导体交联剂

高迁移率聚合物半导体的设计合成已取得进展,但将聚合物半导体的可溶液加工、本征柔性这些独特性质应用于集成电路面临困难。在集成电路中,对聚合物半导体进行图案化加工,可以降低漏电流,避免相邻器件间的串扰,降低电路整体功耗。目前,可控光化学交联技术是与现有微电子工业光刻工艺相兼容的图案化方式。特别是,发展高效的化学交联剂至关重要。中国科学院化学研究所张德清课题组在前

重点实验室首次发现能在温和条件下高效降解PBAT塑料的海洋微生物酶

近日,国际学术期刊Journal of Hazardous Materials刊发了中国科学院海洋研究所实验海洋生物学重点实验室孙超岷团队最新研究成果,首次报道了从海洋真菌Alternaria alternata FB1中发现的两种聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)高效降解酶,为处理PBAT以及复杂塑料废物混合物提供了新的生物技术方案。近年来,随着全球

科研人员开发出清醒动物超分辨光学显微成像技术

11月22日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心王凯研究组在《自然-方法》(Nature Methods)上在线发表了题为Super-resolution imaging of fast morphological dynamics of neurons in behaving animals的研究论文。该团队开发了新型超分辨显微成像技术,解决了背景噪声

国内首台EVA超高压装置反应器及中冷器研制成功

近日,国内首台EVA超高压装置反应器及中冷器在位于济源高新区的河南中原特钢装备制造有限公司(以下简称“中原特钢”)研制成功并进入批量生产阶段。这标志着我国在EVA装置工艺及制造领域打破国外技术垄断,实现“零的突破”,具备自主生产能力。据介绍,中原特钢研制生产的EVA超高压装置反应器及中冷器,直管全长17米,管壁最薄处仅有17.5毫米,可在3000KG压力和3

化学所等提出酸解与加氢耦合实现尼龙解聚转化制备羧酸和叔胺新策略

尼龙因高强度和耐用性广泛用于日常生活和工业生产。退役尼龙的化学回收利用对可持续发展具有重要意义,为获取各种含氮化学品提供了原料。尼龙的高结晶度和强内聚能使其具有高的化学稳定性和良好的溶剂耐受性。当前,尼龙的化学回收方法主要为250℃以上热解、水解或氨解,但普遍存在效率低和分离困难等问题。中国科学院化学研究所刘志敏课题组等围绕退役塑料的化学回收利用,发展了多个

上海微系统所研制出超小型双通道集成二氧化碳红外气体传感器

近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员李铁团队在超小型二氧化碳(CO2)气体传感器研制方面取得进展。该团队制备的传感器具有尺寸小、功耗适中、性能稳定、成本低以及在中红外波段发光效率高等特点,具备良好的抗湿性、稳定性和可重复性,在可穿戴呼吸监测应用中具有应用前景。相关研究成果以Ultra-compact dual-channel integrated

宁波材料所在草酸基全域降解新材料方面取得系列进展

携手推进绿色可持续发展是当前人类社会发展的主旋律,为践行落实国家“双碳”战略,新材料的开发和应用必不可少。制备以二氧化碳为原料的高分子材料是高分子学术界和产业界践行国家碳中和战略的前沿热点。中国科学院宁波材料技术与工程研究所生物基高分子材料团队在朱锦研究员的带领下,致力于生物基可降解聚酯、海洋降解高分子的高性能化及可控降解研究,开发了多种可高效固碳、减碳的聚

m.cnreagent.com

m.cnreagent.com